Священник Георгий Чистяков

Беседы о Данте

О Вергилии, Папинии Стации

и о поэтическом восприятии нового времени

Лекция прочитана на христианском радиоканале «София» 25 июня 1997 года

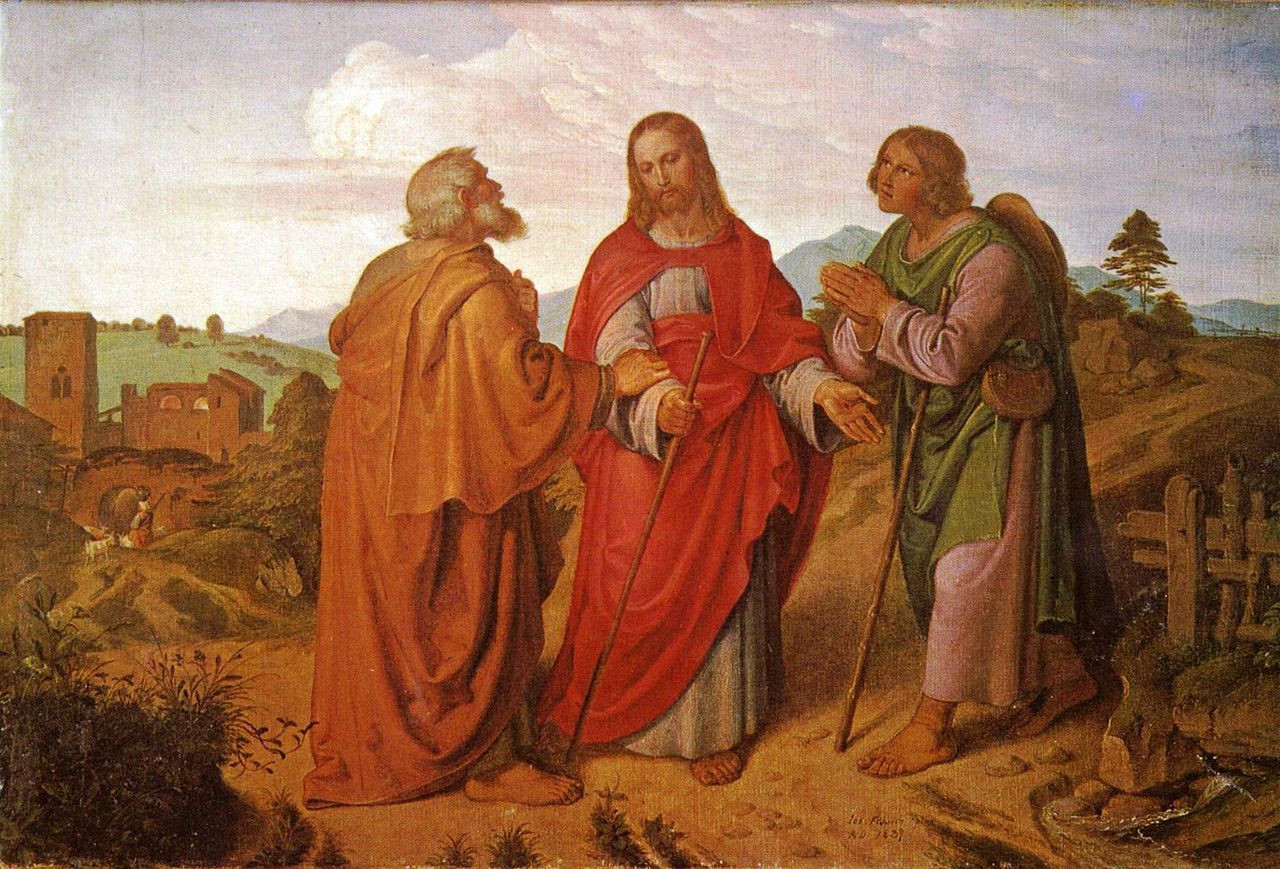

Der Gang nach Emmaus, Joseph von Führich

Пять раз является Иисус ученикам в Евангелии от Иоанна, и при этом они зачастую не могут сказать, действительно ли минуту назад Он был здесь, а в тот самый момент, когда Он является, как бы не видят того, что Он рядом. Что это такое, очень хорошо почувствовал Данте, который вспомнил в XXI песни «Чистилища» о том, что, «как рассказывает Лука, Христос явился (apparve) двум, которые были в пути, уже восставший (surto) из проёма Своей гробницы». Поэт, разумеется имевший в виду встречу учеников с Воскресшим Иисусом в Эммаусе, сумел показать, что Иисус был сначала не только не узнан, но и словно вообще не замечен учениками, которые действительно продолжали говорить друг с другом, будто вообще не видя Путника, который, «приблизившись, пошел с ними» (Лк., 24:15).

Данте вспоминает об этом моменте, рассказывая о том, как он с Вергилием встретили тень римского поэта Папиния Стация; когда он приблизился, говорит Данте, «его мы не заметили, он сам к нам обратился». Именно так было, и это подчёркивает автор «Божественной комедии», и с Клеопой и другим учеником, возможно самим евангелистом, по дороге в Эммаус — они обратили внимание на своего спутника только в то мгновение, когда Он Сам заговорил с ними. Можно только поразиться тому, насколько тонко и глубоко понял и осмыслил Данте этот евангельский текст, но, вероятно, такова уж природа гениальности, что настоящий гений каким-то шестым чувством видит то, чего не замечают другие.

(Воскресший// Георгий Чистяков. Свет во тьме светит Глава 21)

В «Божественной комедии» Данте поэта проводит через Ад и через Чистилище Вергилий, древний римский поэт – поэт, которого Данте очень высоко ценил. Да и не один только Данте. Вергилия вообще очень ценили в Средние века и считали его почти святым, за то что в одной из своих небольших поэм, в IV эклоге, он упомянул о деве и младенце, которые вот уже посылаются в мир, и начинается новое время:

Век последний уже пришёл, по пророчествам Кумским.

Снова великий веков рождается ныне порядок.

Вот уже Дева грядет и с нею Сатурново царство

Снова с высоких небес посылается новое племя[1].Средневековый читатель увидел в этих словах Вергилия своего рода пророчество о Рождестве Иисусовом, пророчество о святой Деве Богородице, приняв Астрею – воплощенную справедливость, о которой говорил Вергилий, – за пречистую Деву Марию. Увидел в Вергилии почти святого и православный человек на Руси, потому что среди фресок Благовещенского собора Московского кремля можно обнаружить и этого римского поэта. Хотя, конечно же, Вергилий был язычником, он ничего не слышал о Христе и никогда не держал в руках пророчества Исайи. И, вместе с тем, какие-то отзвуки Исайина пророчества он, как поэт, действительно услышал. Мне думается, что Вергилий мог читать стихотворные пересказы пророчества Исайи на греческом языке, сделанные в позднеантичной Александрии. Из этих стихотворных пересказов Исайи он что-то запомнил и взял в свою поэзию. Об этом можно говорить особо, об этом можно написать, наверное, целое исследование. Во всяком случае, никогда не знавший о Библии, Вергилий действительно несколько раз процитировал, далеко не из первых рук, но процитировал библейский текст. И вот это узнавание библейского текста в поэзии Вергилия сделало его в глазах средневековых читателей почти святым. Причем, подчеркиваю, не только на Западе, но и у нас на Руси, Вергилий пользовался особым почитанием и попал на одну из стен Благовещенского собора Московского кремля.

Вергилий проводит Данте сквозь Ад и Чистилище. Однако в какой-то момент он остается, а Данте продолжает свой путь вперед. Кому передает Вергилий поэта? Другому римскому поэту, совсем не такому известному, как Вергилий – скорее, даже наоборот, сегодня почти никому не знакомому. Звали этого поэта Папиний Стаций, жил он в конце века, и творчество его приходится на время императора Домициана. Папиния Стация очень много читали в Средние века, его любили и очень дорожили его поэзией, поэтому от его сочинений сохранилось очень много средневековых рукописей – настолько много, что современный его издатель Гэррод заметил, что рукописей его сочинений так много, что справедливо будет предположить, что у Стация «было больше переписчиков в Средние века, чем читателей в наши дни»[2].

Вот этот поэт, которого мы знаем очень плохо, оказывается спутником Данте, который проводит его через последние круги Чистилища и вводит в Рай. Почему именно Стаций? Почему не кто-то другой? О том, почему Вергилий оказался первым спутником Данте, достаточно много сказано в литературе, и об этом я в двух словах сказал вам сейчас: благодаря своей IV эклоге, благодаря тому, что он в своих эклогах действительно в нескольких местах цитирует, сам того не подозревая, пророчество Исайи. А вот Стаций... В чем дело тут? Когда Данте с Вергилием встречают Стация (это XXII песнь «Чистилища» у Данте), Стаций обращается не к Данте. Он обращается к Вергилию:

«…Меня ты первый устремил

К Парнасу, пить пещерных струй прохладу,

И первый, после Бога, озарил,

67. Ты был, как тот, кто за собой лампаду

Несёт в ночи и не себе даёт,

Но вслед идущим помощь и отраду,

70. Когда сказал: «Век обновленья ждет:

Мир первых дней и правда – у порога,

И новый отрок близится с высот».

73. Ты дал мне петь, ты дал мне верить в Бога!

Но, чтоб все части сделались ясны,

Я свой набросок расцвечу немного.

76. Уже был мир до самой глубины

Проникнут правой верой, насаждённой

Посланниками неземной страны;

79. И так твой возглас, выше приведенный,

Созвучен был словам учителей,

Что к ним я стал ходить, как друг исконный.

82. Я видел в них таких святых людей,

Что в дни Домициановых гонений

Их слезы не бывали без моей.

85. Пока я жил под кровом смертной сени,

Я помогал им, и их строгий чин

Меня отторг от всех других учений.

88. И, не доведши греческих дружин,

В стихах, к фиванским рекам, я крестился,

Но утаил, что я христианин,

91. И показным язычеством прикрылся».

Итак, Стаций в поэме у Данте заявляет, что он стал тайным христианином, с одной стороны, под влиянием стихов Вергилия, которые здесь по-итальянски пересказывает Данте, вкладывая их в своей поэме уже в уста Стация, а с другой стороны – под влиянием тех учителей, которые уже жили и проповедовали в Риме, тех христиан, могилы которых некогда находились в римских катакомбах. Таким образом, в «Божественной комедии» содержится сообщение, которого мы никогда и нигде больше не встретим.

Римский поэт Папиний Стаций известен нам по поэме «Фиваида», которая не так давно вышла на русском языке в переводе Юрия Анатольевича Шичалина, известен нам также по сборнику стихов под названием Silvae, что значит «лес, материал, из которого строят», а на русский язык это заглавие можно перевести как «Наброски», «Фрагменты», что-то незаконченное. Это поэт, действительно очень много читавшийся в Средние века, действительно бывший одним из любимых поэтов самого Данте Алигьери, поэтом, которого ценил и Гёте. Гёте как-то сказал, что пластичность образов и описаний у Стация его привлекает особо, и отметил его необычайную тщательность в отделке деталей. Такова была характеристика, которую дал Папинию Стацию Гёте. Вот, пожалуй, и всё, что можно сказать сегодня об оценке этого поэта читателем. А Данте увидел в нем не просто сладостного поэта (именно так он называет его – lo dolce poeta), он увидел в нем христианина и вложил в его уста тот рассказ, который я вам только что прочитал в переводе М.Лозинского, в том переводе «Божественной комедии», который обычно все читают и который обычно у нас издается.

Почему Данте в эпоху Возрождения увидел в Стации христианина? Данте, который равно хорошо знал и Рим языческий, и Рим христианский, равно хорошо знал литературу античного Рима, не только Вергилия и Стация, но и других поэтов, прежде всего, Овидия, Горация, Персия, Ювенала, но так же хорошо знал и литературу христианского Рима и итальянскую поэзию, к которой сам принадлежал, поэзию своих старших современников и друзей. Если бы Данте пользовался какой-то информацией, сохраненной кем-то до него, то мы бы сегодня знали его источник, мы бы сегодня могли сказать, что это Августин говорит, что Стаций стал христианином, но тайным, или Амвросий, или Цезарий, или еще кто-то из древних христианских писателей. Но нет, ни у кого из древних христианских писателей, ни у кого из отцов Церкви, ни в какой житийной литературе и нигде вообще имя Папиния Стация в связи с древней Церковью в Риме, в связи с христианами Рима, не упоминается. Имя Стация не упоминается и в многочисленных христианских надписях, которых в Риме сохранилось очень много. Так почему же он в поэме Данте становится христианином?

Что-то, видно, в его творчестве услышал поэт, что заставило его говорить об этом. То ли просто он любил Стация до такой степени, что не захотел, чтобы любимый им поэт остался язычником, и таким образом сделал его христианином посмертно? Так считали очень многие исследователи творчества Данте, объясняя появление в «Божественной комедии» образа Папиния как христианина просто субъективным желанием великого поэта увидеть в Стации не только блестящего, с его точки зрения, автора и мастера слога, но еще и христианина. Я всё-таки думаю, что такое объяснение делает внутренний мир Данте слишком двухмерным, слишком простым и даже примитивным. Мне думается другое: что Данте своим острым взором (тем острым взором, который запечатлен не только в его стихах, но даже и в живописи – каждый может легко обнаружить его на портретах Данте) увидел в творчестве Стация нечто действительно созвучное Риму уже христианскому, уже не языческому.

Христианская культура Рима, христианская культура первых веков вообще – это касается и Балкан, и островов в Эгейском море, и Малой Азии, и Египта – теснейшим образом связана с культурой языческого Рима, языческой Эллады и Малой Азии, языческого Египта. Как река впадает в море или в другую реку, так и здесь античная культура вливается в культуру христианскую. И действительно, сказать о каком-то памятнике, к какой эпохе он относится – еще к языческой или уже к христианской – зачастую бывает невозможно. Фрески римских катакомб еще принадлежат к античной культуре, они удивительно напоминают фрески из Помпей и Геркуланума и по мастерству, и по стилю, и по технике, и по всему характеру живописи, но вместе с тем они уже наполнены библейским содержанием, в них уже есть что-то абсолютно новое. То же самое можно сказать и об архитектуре древнего христианского Рима, которая вся выходит из архитектуры античной, которая использует детали античной архитектуры, но уже несет в себе что-то новое. Христианская мозаика тоже теснейшим образом связана с мозаикой античной, еще языческой. И сказать, когда именно происходит это преображение культуры из языческой в христианскую, рассматривая памятники, зачастую действительно невозможно.

Я ещё лет, наверное, двадцать или двадцать пять тому назад задался этим вопросом: почему именно в Папинии Стации увидел Данте тайного христианина? Почему не в ком-то другом? Почему, скажем, не в Сенеке – философе, который для средневекового человека, для средневекового читателя, был чуть ли не другом апостола Павла? Во всяком случае, в Средние века считалось, что апостол Павел и Сенека состояли между собой в переписке, и даже письма, якобы им принадлежавшие, имели хождение в средневековой Европе. Теперь, может быть, имеет смысл издать эту переписку, имея в виду, что, конечно же, она позднейшего происхождения. Но те, кто составлял эти письма, хотели верить в то, что Сенека и апостол Павел переписывались между собой. И всё-таки не в Сенеке и не в ком-то другом увидел Данте христианина, а именно в Папинии Стации.

Вы знаете, когда я читал «Сильвы», вот эти очерки, или наброски, Папиния, я увидел в них новое отношение к природе, которого не было в античности, – то отношение к воздуху, горам, лесу, деревьям, к птицам, населяющим эти деревья, которое присутствует в Библии, которое есть в псалмах и чувствуется в некоторых местах Нового Завета. Вот это отношение к природе в «Сильвах» Папиния Стация, эта черта его поэзии, наверное, и заставила Данте Алигьери увидеть в нем уже не язычника, а человека, прикоснувшегося к Благой вести, услышавшего евангельский зов.

Если говорить о фактах, то современник Домициана, человек, живший в Риме в девяностые годы I столетия, уже действительно мог слушать учеников апостолов Петра и Павла, которые в это время жили и проповедовали в мире. Человек этого поколения уже действительно мог бывать на молитвенных собраниях христиан, слушать их проповеди и песнопения, участвовать в их богослужении. Поэтому ничего принципиально невозможного здесь нет. Мы не знаем, понял ли поэт, что Папиний был христианином, или это ему только показалось. Мы с вами не знаем и, вероятно, никогда не узнаем, какая историческая реальность стоит за этим образом в «Божественной комедии». Но это могло быть. И если Стаций и не стал христианином, то он вплотную подошел к христианству. Его уже как-то коснулась Благая весть. Он, наверное, тысячи раз проходил и проезжал по той самой Аппиевой дороге, на которой уже тогда находилась маленькая церковка Quo Vadis, построенная на том месте, где уходивший из Рима Петр, по преданию, встретил Иисуса, своего воскресшего Учителя, который шел в Рим, для того чтобы там умереть вместо Петра. Вот это место, которое до сих пор благоговейно сохраняется верующими, уже тогда существовало, и Стаций мимо него проходил.

Даже если Стаций и не был христианином, даже если, вопреки желанию Данте Алигьери, он и не крестился, он уже почувствовал дыхание христианства. Не будучи христианином, он, однако, был не только современником христиан, но находился под влиянием той новой веры, которая уже начала тогда переделывать жизнь людей, переделывать жизнь тех, кто даже и не догадывался о том, что эта новая вера существует.

Говоря об этих поэтических размышлениях и, я бы даже сказал, поэтических мечтаниях Данте, я, как мне кажется, коснулся в разговоре с вами, родные мои, очень важной темы. Бывает так, что человек не становится христианином до конца, не принимает ещё пока Христа как своего личного Спасителя, не приходит к таинству крещения, но оказывается в сфере воздействия христианства, оказывается в поле того влияния, которое оказывает Благая весть на людей. Вот так в поле христианского влияния оказался Папиний Стаций, римский поэт, который жил в конце I века новой эры. Даже если он не стал христианином, повторяю, он оказался под влиянием проповеди, под влиянием Благой вести, под влиянием того нового воздуха, который в это время уже наполнял Рим и то пространство между небом и землей, которое до сих пор может видеть всякий не только в Италии, но и повсюду. Эта христианская атмосфера к концу I века уже заявила о себе. Стаций ее почувствовал, хотя, наверное, и не знал, чтó это такое. А другие его современники, как, например, Марк Валерий Марциал, этой атмосферы еще не почувствовали. И поэтому в Марциале увидеть тайного христианина Данте уж никак не мог. Марциал – человек совсем другого мира, Марциал укоренен в том, древнем, уходящем мире. А вот Стаций сделал шаг в новое время, почувствовал новую атмосферу, которая тогда еще только-только заявляла о себе. Это как-то отразилось в его творчестве, а Данте рассказал о своем видении этого в «Божественной комедии».

Данте – удивительный итальянский поэт, который принадлежит одновременно и Средним векам и Возрождению, одновременно и Италии, и Европе, и античному миру; поэт, который нами еще во многом до сих пор не прочитан; поэт, в которого мы с вами, родные мои, по-настоящему еще не вслушались; поэт, творчество которого содержит очень много интересного для нас и, конечно же, нуждается в серьезном прочтении.

Вергилий прославлял христианскую жизнь, сельскую жизнь и природу, и сейчас нам это очень важно. У меня коротенький вопрос: имеют ли слова «христианин» и «крестьянин» какой-то общий корень, общий смысл? Откуда происходит слово «крестьянин»?

Конечно, русское слово «крестьянин» – это и есть слово «христианин», то есть имелось в виду, что в Средние века на Руси те хлебопашцы, которые жили повсюду в нашей стране, уже все были христианами. Язычники, если они и оставались, не землю пахали, не трудились с восхода до заката, а прятались где-то в лесах, занимались своим шаманизмом, колдовством и т.д. Вот эти последние язычники-волхвы уже и из лесов-то зачастую не выходили, а те земледельцы и хлебопашцы, которые населяли села на Руси в XI, XII и XIII веках, во времена монгольского нашествия, до и после него, уже все были верующими христианами. Вот откуда происходит это слово.

Что же касается Вергилия, то, конечно, он воспевает в эклогах своих сельскую жизнь, конечно, эти эклоги во многом созвучны нашему с вами сегодняшнему миропониманию, потому что Вергилий такой же горожанин, как мы с вами. И Вергилию в городе становится иногда так же душно, так же трудно жить, как и нам с вами. И как некогда бегство из города в деревню, бегство из города на дачу описывал в своих стихах Борис Пастернак, так за девятнадцать с лишним веков до Пастернака это же самое бегство горожанина из города, в котором нечем дышать, описывал Вергилий в своих эклогах. И, конечно же, это уважение к сельскому жителю, которое там присутствует, тоже было предчувствием христианства в римской культуре. Мы с вами можем, наверное, ввести такой термин как «предчувствие нового». Вот это предчувствие, без сомнения, пережил и Вергилий, когда писал свои эклоги и свои земледельческие стихи – поэму «Георгики».

Сегодня остался один неразрешенный вопрос – вопрос о чистилище. Когда читаешь «Божественную комедию» Данте, то понимаешь, откуда взялся образ чистилища в западной религиозной традиции. Об этом я постараюсь сказать сегодня еще несколько слов. Когда читаешь средневековые тексты, в которых рассказывается о чистилище, то понимаешь, что все они навеяны тем описанием царства усопших, которое каждый может найти в «Энеиде» Вергилия – описанием того подземного мира, где в ожидании чего-то (Вергилий сам не знает, в ожидании чего) находятся тени усопших. Мне думается, что об этом стоит подумать и понимать тогда чистилище надо не столько как теологему, сколько как художественный образ, который не мог не появиться в эстетике христианского Запада.

В Евангелии от Луки говорится о лоне Авраамовом, в котором пребывал Лазарь. Можно ли это считать чистилищем?

Я бы не стал говорить так прямо. Более того, мне представляется, что о чистилище ничего не говорится в Новом Завете. И вообще введение небиблейских терминов в богословие – это путь очень трудный, и желательно тех терминов, которых нет в Священном Писании, всё-таки избегать и, по возможности, к ним не обращаться. Поэтому я бы не стал употреблять этого термина. Он навеян римской литературой, навеян «Энеидой» Вергилия, эстетикой позднеантичного и раннехристианского Рима. Естественно, что он появляется у Папы Григория Великого, человека, который был пропитан всей этой литературой, человека, который сам вырос в Риме, уже давно христианском, но в чем-то еще античном. Можно говорить о другом – о том, что в Новом Завете безусловно говорится о каком-то очищении, которое проходит человек – не только при жизни, но, возможно, и после. Помните, апостол Павел говорит о том, что некоторые спасутся, но как бы из огня, всё потеряв в этом огне, придут к Богу не с накопленными ими богатствами, а как погорельцы? Над этим образом апостола можно задуматься, из него можно сделать какие-то выводы, но, повторяю, употребление в богословии терминов небиблейских – это вещь крайне нежелательная, и я бы сказал, что это не соответствует тому библейскому духу, который всё более входит в наше богословие, который всё более становится духом не только протестантского или католического, но и православного богословствования. Я имею в виду труды и Оливье Клемана, и митрополита Иоанна (Зизиуласа), и Христоса Яннараса, и других современных православных богословов.

Что же касается культуры, то в христианской культуре (здесь можно говорить и о музыке, и о церковных песнопениях, и о живописи, и об архитектуре, и о христианской поэзии, поэзии богослужебной, поэзии медитативной) всегда присутствуют какие-то слои, которые пришли в нее из языческого прошлого, которые греки взяли у своих древних поэтов, еще у Гомера, у лириков VII и VI веков, у Софокла и Еврипида. Я неоднократно говорил вам о том, что когда читаешь Иоанна Дамаскина и Косму Маюмского, когда читаешь Великий покаянный канон Андрея Критского, то слышишь там отголоски трагедий Еврипида, слышишь отголоски греческой элегии VI века, отголоски гомеровских поэм, отголоски Платона или Феокрита. И то же самое можно сказать о латинской поэзии, о церковной музыке и живописи. Церковная культура, конечно же, унаследовала те достижения, те сокровища, которые были накоплены культурой предшествующих эпох. И вот на это тоже обратил внимание Данте в «Божественной комедии», когда увидел в Папинии Стации христианина.

Данте не отец Церкви, а вот отцы Церкви, православные отцы Церкви, в том числе Марк Эфесский, считали учение о чистилище ересью. Я сожалею, что Вы об этом не упомянули.

Спасибо Вам. Я ничего не говорил сегодня о чистилище как о богословской проблеме. Я говорил об этом как об образе, который, хотим мы того или нет, но присутствует в латинской и временами в греческой церковной традиции. Более того, о чистилище говорит такой отец Церкви как Григорий Великий, которого мы с вами почитаем как святого, именем которого надписывается Литургия Преждеосвященных Даров и который, живя в VI веке, принадлежал, с любой, даже самой строгой и жесткой, точки зрения, к единой, святой, соборной и апостольской Церкви. Поэтому мы с вами можем говорить о том, что сегодняшняя Православная Церковь не учит о чистилище, не принимает этого учения, но рассматривать его мы всё-таки должны как частное богословское мнение отцов, живших в I тысячелетии, как образ христианской культуры, но ни в коем случае не как какое-то еретическое и зловредное учение, с которым нужно бороться. Мне кажется вот так. И подчеркиваю, что основание для того, чтобы не говорить на эту тему вообще, у нас есть. И это основание заключается в том, что термина «чистилище» нет в Священном Писании. Поэтому и нам не стоит этот термин вводить.

Что же касается Вашего замечания, что Данте не отец Церкви, то я с Вами охотно соглашаюсь. Великого поэта, которого все знают и многие любят, никто никогда и не пытался назвать отцом или учителем Церкви, увидеть в нем святого и подвижника. Тем не менее, духовный опыт Данте, человека с каким-то действительно особым взором, нам и ценен, и интересен, и нужен.

Мне кажется, что когда говоришь о поэзии, когда говоришь о чувствах живых людей, то везде и во всём искать ересь, везде и во всём искать врага – это какая-то нелепость. Ведь сегодня у нас речь идет не о богословии, а о чувствах живых людей – о чувствах, которые они (а Данте тоже когда-то был живым человеком) испытывали, думая о тех, кто жил прежде них, и о том, что таилось в душах этих людей былых времен. Мне кажется, об этом очень важно говорить, для того чтобы в тех людях, которые жили за сто, за пятьсот или семьсот, за тысячу, за полторы тысячи лет до нас, увидеть не носителей тех или иных идей, тех или иных традиций, а живую личность, живого человека с его чувствами, проблемами, страхами и с тем мужеством и дерзновенностью, с которыми этот человек свои страхи побеждал. Думается мне, что очень многое из нашей человеческой нетерпимости происходит именно от того, что мы в людях видим носителей каких-то идей и взглядов, но не хотим увидеть в Данте, или в Папинии Стации, или в том же Папе Григории Великом, или в любом другом – просто живого человека с его личной историей, личной судьбой, с его личными проблемами и личными исканиями. А ведь тогда оказалось бы, что мир безмерно богаче и безмерно больше, чем он представляется нам, когда мы всё сводим к борьбе идей, к борьбе точек зрения и взглядов. Тогда мы бы увидели, что человек, который никогда и не слыхал о Христе и о Библии, как не слыхал о Библии Вергилий, может быть носителем библейской вести, может быть носителем Слова Божия просто в силу того, что он – человек, призванный к бытию из тьмы небытия не кем-то, а Богом; просто в силу того, что сердце в нем горящее и это сердце – от Бога; просто в силу того, что те чувства, которыми он наделен, как раз и составляют существо его души, о которой древние христианские писатели говорили, что она naturaliter Christiana – «по природе христианка». Увидеть это всё представляется мне очень важным, для того чтобы не обеднять мир и не обеднять самих себя, не запирать себя в темной комнате, но почувствовать красоту мира и почувствовать могущество Божие – могущество Того, Кто удивительным образом действует в нас и через всех нас, открывая нам друг через друга Свою красоту и Свое великолепие.

Мне не хочется сейчас говорить на темы догматического богословия. Сегодня мы говорим о Данте. Надо понимать, что «Божественная комедия» – это не отчет о путешествии по подземному миру, не отчет о поездке в ад, чистилище и рай. Надо понять, что это не рассказ о каких-то своих видениях и не плод больного воображения. Надо понять, что это и не богословский трактат, и не книга отца Церкви, как справедливо заметил один из сегодняшних слушателей. Надо понять, что это художественное творчество, что это поэзия, в которой, быть может, и факты имеют какой-то условный характер. Факты действительности не соответствуют – они вымышлены поэтом, но за этим вымышленным антуражем стоит внутренняя истина, истина атмосферы, которую передает поэт.

Поэты – и об этом надо говорить особо, мы мало говорим об этом – умеют чувствовать так тонко, как зачастую не умеем чувствовать мы с вами, но поэты рассказывают о своих чувствах на языке своего времени, и задача читателя заключается в том, чтобы иной раз пройти через это, как через лес. Не случайно Данте начинает свою поэму с того, что говорит: «Я очутился в сумрачном лесу». Я думаю, что даже те, кто не читал Данте, знают этот стих, слышали о selvia oscura – о лесе, среди которого он оказался. Так вот, поэт, когда его читаешь, проводит нас через лес своих образов, через лес своего языка, языка своей эпохи, подчас очень трудного. Но если мы научимся понимать, или, как говорят специалисты по стилистике, декодировать, расшифровывать этот язык, то мы сумеем понять какие-то очень важные вещи, о которых поэт говорит, сумеем прочитать рассказ о том, чтó и как он чувствует.

В поэзии важны не факты, а чувства. В поэзии важен не рассказ о том или ином событии, а рассказ о том, чтó в связи с тем или иным событием переживает живой человек. Если хотите, поэзия – это фотография души: не отчет о событиях, не историческое исследование, не описание факта. Нет, это фотография души, и, быть может, другим способом душу сфотографировать и невозможно. А вот поэты – и Данте в эпоху Возрождения, и Булат Окуджава в XX веке, и многие-многие другие поэты – делают невозможное: фотографируют нашу с вами душу.

Итак, мы с вами вспоминали того римского поэта, о котором сегодня знают очень мало, которого сегодня не читают (хотя, повторяю, теперь появилась его поэма «Фиваида» на русском языке), поэта, которого Данте очень любил, ценил и почему-то сделал христианином: мы вспоминали Папиния Стация. Если мне, родные мои, удалось рассказать вам о том, что поэт своей особой душой может почувствовать новую атмосферу, которая еще не видна другим, не видна, если хотите, прозаикам, то спасибо вам. Если не удалось, то попытаюсь еще раз выразить свою мысль буквально в двух словах.

Поэты – люди особые, поэты часто чувствуют то, чего не видят и не слышат другие. Мне представляется, что Папиний Стаций уже почувствовал новую атмосферу, которая еще почти не давала о себе знать, но ему уже была видна – новую христианскую атмосферу. Он почувствовал новую христианскую Европу и как-то «сфотографировал» эти свои чувства в стихах, которые Данте любил, читал и, как благодарный читатель, в какой-то момент подумал: «А не был ли этот поэт, который увидел Рим глазами уже не язычника, а христианина, христианином сам?..»

Мы просим вас оказать помощь создателям этого сайта.

Если вам оказались интересны и полезны материалы, опубликованные здесь, перечислите, пожалуйста, любую сумму денег.

Даже небольшая сумма будет полезна.

Здесь - о том, как Вы можете помочь, внеся пожертвование